Les premiers mots sont empruntés à son biographe, Steven C. Hause. Hubertine Auclert, The French Suffragette (Yale, 1987) est le titre du livre qu’il lui a consacré. Dans le contexte politique de la Troisième République, ce qualificatif souligne d’emblée la singularité de cette femme. Tandis que ses contemporaines optent pour une stratégie des petits pas qui consiste à revendiquer d’abord l’égalité des droits civils, Hubertine Auclert milite en faveur des droits politiques des femmes.

Pour remettre en cause la hiérarchie entre les sexes, il faut que les femmes participent à la décision politique, qu’elles prennent part à l’élaboration et au vote des lois. Pourquoi les hommes changeraient-ils de leur propre initiative une situation qui leur est favorable ?

Si aujourd’hui, cette revendication apparaît bien légitime, à l’époque, elle signe l’originalité de son parcours militant. Hubertine Auclert est la suffragette française.

Une pionnière

Tel est le terme le plus souvent associé à son nom. S’il dit l’avant-gardisme et l’obstination du personnage, il tait la rigueur et la cohérence de son engagement. Hubertine Auclert est venue au féminisme par la lecture de Victor Hugo. Fervente républicaine, elle condamne un régime qui n’a pas su aller au bout de sa propre logique, un régime dans lequel le suffrage universel demeure un idéal à atteindre. Tout au long de sa vie, elle en pointera les paradoxes législatifs.

Lorsque de maigres progrès égalitaires voient le jour, elle s'engage pour de nouveaux droits ! C'est la première à souhaiter que les femmes puissent concourir pour les emplois publics. C'est aussi la première à mener campagne pour le contrat de mariage avec séparation des biens et partage des salaires.

En 1882, elle se ré-approprie le terme de "Féminisme", jusqu'ici méprisé par les détracteurs de la cause, pour lui donner une valeur positive et désigner la lutte pour améliorer la condition féminine. Pendant longtemps, on attribuera par erreur la création de ce terme au socialiste français Charles Fourier (le terme « socialism » était lui né dans les années 1830 en Angleterre). Le terme sera ensuite popularisé par la presse hexagonale en 1892 à l’occasion du « Congrès général des sociétés féministes » organisé à Paris.

Tout au long de sa vie, elle revendique la nécessité de féminiser la langue afin de dénoncer l’exclusion des femmes de la sphère publique. « L’omission du féminin dans le dictionnaire contribue, plus qu’on ne croit, à l’omission du féminin dans le code. (…) L’émancipation par le langage ne doit pas être dédaignée. N’est-ce pas à force de prononcer certains mots qu’on finit par en accepter le sens qui, tout d’abord, heurtait ? La féminisation de la langue est urgente, puisque, pour exprimer la qualité que quelques droits conquis donnent à la femme, il n’y a pas de mots. »

Citoyenne, législatrice, prud’femme, avocate…

Hubertine Auclert est sensible aux mots. Elle dénonce un usage dans lequel l’expression «Tout français» exclue les femmes quand il s’agit de voter, mais pas quand il s’agit de payer des impôts. C’est en jouant sur cette incohérence qu’elle demandera son inscription sur les listes électorales et refusera de payer ses impôts. En contrepartie, elle devient une ardente partisane de la féminisation des noms de métier et de fonction. L’usage systématique des termes masculins et féminins constitue, pour elle, un moyen efficace de promouvoir et de garantir l’égalité femmes-hommes dans toutes les sphères de la société.

Activiste

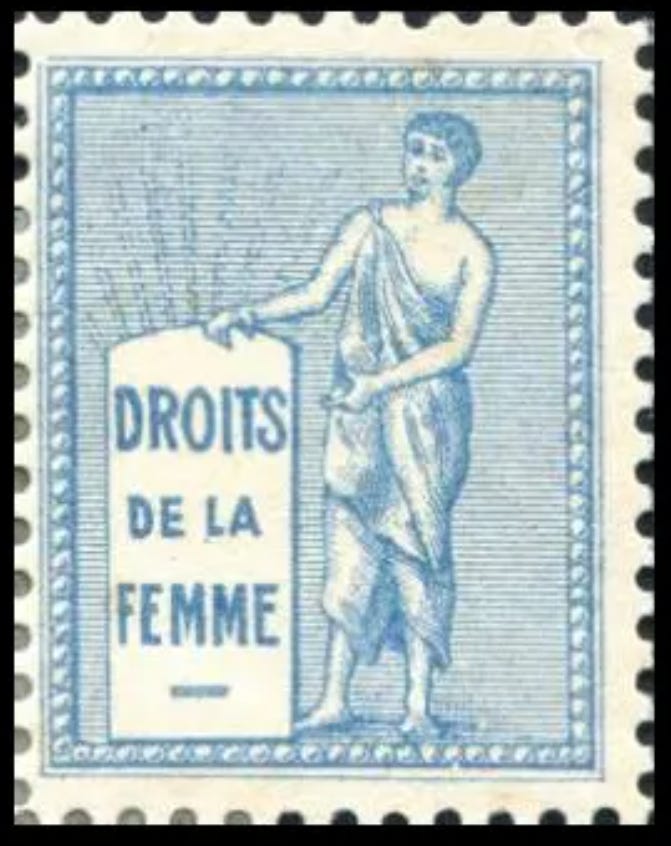

Pour faire comprendre ses idées et assurer leur diffusion auprès du plus grand nombre, Hubertine Auclert s'est efforcée de les traduire en formules, en images et en actes. De l'édition de timbres à la gloire des droits des femmes au boycott du recensement – « Si nous ne comptons pas, pourquoi nous compte-t-on? » - en passant par l'interruption intempestive de la lecture du Code lors d'un mariage civil, les récits de son combat sont toujours émaillés de ces actes symboliques qui ont marqué les esprits. À une époque où le débat public a principalement lieu dans la presse, elle a su faire parler d’elle. L’année de l’adoption de la loi sur la liberté de la presse (1881), elle se sert d’un prête-nom pour fonder un journal, La Citoyenne, qui paraîtra jusqu’en 1891.

(In)visible

Hubertine Auclert n’a jamais vu la concrétisation de sa principale revendication. Pourtant, grâce à ses nombreuses pétitions, les vendeuses et les ouvrières obtiennent le droit de s’asseoir dans les grands magasins et les ateliers ; puis, en 1907, les femmes deviennent électrices puis éligibles aux conseils des prud’hommes. Qui s’en souvient ?

En choisissant le nom d’Hubertine Auclert, le centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes contribue à cette vaste entreprise consistant à rendre visibles les femmes qui ont œuvré avec détermination et inventivité pour l’égalité des droits avant de tomber dans l’oubli.

*** Biographie de Hubertine Auclert ***