Première enveloppe d'une toute nouvelle correspondante morbihannaise : Aude a lu sur ce blog que j'aime les chats (noirs de surcroît).

Blog d'art-postal, essentiellement textile , créé pour satisfaire toutes mes envies de couture, broderie, embellissement, collages et autres fantaisies... en les appliquant aux univers riches et variés induits par les timbres postaux. Il peut m'arriver d'y noter mes coups de coeur pour des expositions ou des artistes, sources d'inspiration ou d'émotions. BIENVENUE!

30 août 2025

Voluptueuse caresse d'un chat noir , de la part d'Aude

Le signe de l'autre, par Michel

Waouh, maintenant qu'il a commencé, on ne l'arrête plus : je reçois une nouvelle enveloppe de Michel, le calligraphe qui anime un atelier d'art postal au sein de l'Association Rochefort Accueil. C'est la cinquième et non des moindres.

Cette fois-ci, comme Michel a bien compris que je me sens une citoyenne du monde, sans exclusion aucune, et qu'en ce moment je poste beaucoup sur la Palestine et le Moyen-Orient, il m'adresse l'alphabet arabe, qu'il a calligraphié et enluminé avec de l'or, comme un signe de l'autre ... (de l'autre être humain baignée dans une culture très riche qui ne demande qu'à être découverte).

Avec cet alphabet des tas de belles histoires ont sûrement été écrites, et beaucoup de poésie aussi. Cette écriture est si belle lorsqu'elle est calligraphiée. On dirait que les mots dansent, entre arabesques et points.Merci Michel pour cette très intéressante production mailartistique : j 'avoue ne plus arriver à suivre car j'ai beaucoup d'autres correspondants auxquels je dois des réponses, mais promis, j'ai deux ou trois projets pour toi, pour plus tard.

28 août 2025

D190 - Dentelle et autres déclinaisons en bleu, de la part de Ling

J'ai entendu parler de Ling lors de mon stage à La Distylerie de Fleurville (71) du mois de juillet dernier. L'une de ses amies m'avait communiqué ses coordonnées pour éventuellement échanger avec elle.

Comme c'est fou les coïncidences : alors que je suis présentement en train de préparer quelque chose pour cette toute nouvelle correspondante suisse, je viens de recevoir ce jour son tout premier envoi.

Pour un premier contact, Ling à choisi de décliner la dentelle et la couleur bleue sous toutes ses formes, avec de la peinture, du dessin, du papier découpé et du collage sur son enveloppe d'art postal. Et l'effet rendu est plutôt sympathique!

Merci beaucoup pour ce premier contact Ling : à mon tour d'espérer te faire plaisir avec ce que je suis en train de préparer pour toi. A très bientôt dans ta boite aux lettres.

27 août 2025

MO008 - Définition et illustration de ce qu'est un ouvrier, en France comme aux USA, par l'Être anonyme

Pour son envoi du jour, l'Être anonyme a repris la définition officielle de ce qu'est un ouvrier car pour beaucoup de gens, ce type de métier est devenu tellement connoté négativement qu'on ne veut plus du tout pouvoir être identifié à ce type de travailleur.

C'est particulièrement vrai en France, d'où le besoin que j'avais de voir honorer toutes ces personnes, tombées dans l'oubli, alors qu'elles ont largement contribuer à faire tourner l'industrie française, dès le début de l'ère industrielle et tout au long du 20e siècle.

Moi je suis issue de ce milieu-là, et j'en suis particulièrement fière quand je fais le constat des valeurs de travail, de probité, d'honnêteté, de persévérance qui nous ont été inculquées. Je remercie mes parents qui ont très bien compris qu'il fallait absolument tout faire - et qui se sont serrés la ceinture pour cela- afin que nous puissions étudier et apprendre un vrai métier, eux qui ont connu la guerre et qui ont dû quitter l'école à 14 ans pour pouvoir ramener vite un (petit) salaire à leurs parents.

Dame Nature tu es mon essentielle, vers Michele - Carnet 35/5-4

"Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent". François-René de Chateaubriand

***

Quel est le rôle joué par les forêts dans le cycle de l’eau ?

|

| © Association Francis Hallé pour la forêt primaire |

L’homme qui murmurait à l’oreille des arbres

Le célèbre botaniste de 85 ans a passé sa vie entière au sommet des grands arbres des forêts primaires tropicales. Fervent défenseur du règne végétal, Francis Hallé nous rappelle que la forêt est essentielle et primordiale au bon équilibre du vivant. Que les arbres, en rejetant de l’oxygène, nous permettent tout simplement de respirer.C’est en Afrique de l’Ouest qu’il découvre sa première forêt primaire tropicale, en Côte d’Ivoire, en 1960. La forêt dite "primaire", appelée aussi "naturelle", c’est-à-dire à l’état originel, sans trace ni modification liée à l’intervention humaine. Comment la reconnaît-on ? "À sa beauté, et à sa richesse en vie végétale et animale" dit le botaniste.

Dans les années 1980, il devient le co-inventeur du fameux Radeau des cimes, une nacelle qui permet d’étudier la canopée des forêts. La plate-forme permet aux scientifiques du monde entier de s’y poser et d’y travailler pour observer l’ensemble de la biodiversité. Durant plus de quinze années d’expéditions scientifiques, près de 300 chercheurs internationaux explorent les canopées forestières tropicales, au Gabon, au Cameroun, en Guyane ou à Madagascar.

En Europe, les forêts primaires ont pratiquement toutes disparu. Il n’en existe plus qu’une seule, la forêt de Bialowieza, en Pologne, à la frontière avec la Biélorussie. Elle héberge toute une faune de grands herbivores, notamment des bisons, mais subit des menaces et un déclin alarmant.

Fort de ses années d’observation, Francis Hallé voit en la forêt primaire le moyen de lutter contre les problématiques actuelles de bouleversements climatiques et d’appauvrissement de la biodiversité. Ce n’est pas une utopie mais un projet bien réel. Depuis juin 2019, l’association Francis Hallé pour la forêt primaire s’engage pour la création d’une forêt primaire européenne sans aucune intervention humaine. La nouvelle forêt prendrait place sur 70 000 hectares, l’équivalent de la surface de l’île de Minorque, dans les Ardennes franco-belges ou les Vosges franco-allemandes.

Une réflexion et un hymne au vivant

Ce projet d’envergure entre dans les objectifs du Pacte vert européen qui entend instaurer la protection de 30% des terres d’ici 2030. Comme le précise Francis Hallé, le projet coûte peu, car il s’agit avant tout de trouver un espace et de laisser la nature évoluer librement sur une période de plusieurs siècles.

Ce sanctuaire servira également de lieu pour mener des actions de pédagogie et de sensibilisation à l’environnement. Les visiteurs pourront emprunter des passerelles surélevées ou bien l’explorer depuis des radeaux des cimes ! Toutefois, les défis sont nombreux : délimiter le territoire, s’entendre sur le cadre juridique, assurer le dédommagement des forestiers… Le projet demande également à tous de se projeter sur un temps très long, de minimum 700 ans, correspondant au délai estimé par les scientifiques pour obtenir une forêt primaire à partir d’une forêt déjà existante.

Participer à un projet aussi ambitieux, sans le voir terminé de son vivant, voilà une proposition qui ne manque pas d’audace. Une démarche salutaire qui remet l’humain à sa place : un fragment du vivant qui n’est pas au sommet de l’évolution comme il le croit trop souvent. Rêver pour changer les choses, voilà le plus beau des projets de Francis Hallé.

Pour en savoir plus :

Association Francis Hallé pour la forêt primaire : https://www.foretprimaire-francishalle.org

Un naturaliste sur le toit de la forêt - Francis Hallé raconté par Alexis Jenni, Ed. Paulsen, Avril 2024

10 Décembre 2024 - Biodiversité / Nature / Préservation/Francis Hallé : réensauvager l’Europe

Forêt des Landes, pays des résiniers, pour Christophe

Source : extrait d'un article sur le site https://www.jardinsdefrance.org/la-foret-des-landes-de-gascogne-royaume-du-pin-maritime/

FORÊT DES LANDES - PAYS DES RÉSINIERS

Un peu d’histoire

Si vous passez ou séjournez dans les Landes, n’hésitez pas à partir sur les traces des résiniers et à découvrir un métier qui fait partie du patrimoine de la région.

Plusieurs musées retracent l’histoire du gemmage dans la forêt des Landes de Gascogne :

- Le Musée des Traditions de Biscarosse

- Le Musée Landes d’antan de Lit-et-Mixe

- Le Musée des produits résineux de Luxey

***

Le pin des Landes

Qu'est devenue l'identité palestinienne? : cinq statuts différents pour un seul peuple, pour Eric

|

| Extrait du livre "Ce que la Palestine apporte au monde" que je viens de me procurer. |

Depuis 1967, le gouvernement israélien est de facto le pouvoir souverain qui contrôle toute la Palestine historique. Les autorités israéliennes contrôlent le registre de la population et le système d'identification, limitant les lieux de résidence des Palestiniens, leur accès aux services et leur participation au système politique

CARTE IDENTITE : Écrit en 1964 en Palestine-occupée, ce poème de Mahmoud Darvich est aussi connu que celui d’Éluard, Liberté, écrit dans la France-occupée en 1942, diffusé sous le manteau.

Dans les mots du poète, on sent toutes les brimades et toutes les privations endurées mais aussi la détermination de ce peuple à rester là, quitte à endurer le pire, et si les dernières strophes sont violentes, c'est qu'à un moment donné, après des années et des années à encaisser, même le plus pacifiste des êtres humains finit par se révolter devant tant d'injustice et de désespérance dans lesquels l'occupant colonisateur le maintient.

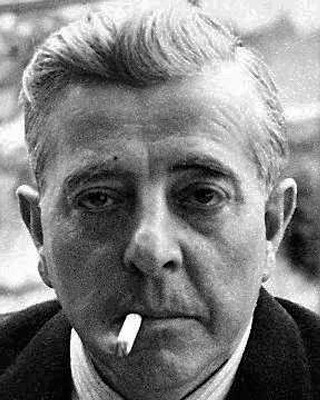

Mahmoud Darwich est né en 1941 à Birwa près de Saint-Jean-d’Acre en Palestine.En 1948, son village est détruit par les forces sionistes et sa famille se réfugie au Liban. Mais il revient clandestinement la même année en Palestine pour y faire ses études.Il commence très jeune une carrière de journaliste tout en publiant ses premiers poèmes. Engagé dans le combat politique, il milite dans le parti communiste israélien, ce qui lui vaut d’être emprisonné à plusieurs reprises de 1960 à 1970 et d’être assigné en résidence à Haïfa. Mahmoud Darwich quitte Israël en 1971 et choisit de s'exiler d'abord au Caire, puis à Beyrouth, à Tunis et Paris. Membre du comité exécutif de l’OLP, il démissionne en 1993 et partage son temps entre Amman et Ramallah.Il s'est éteint le 9 août 2008 à Houston, Texas

25 août 2025

L'amour de l'amour chez Augustin, de Michel

Baguettes de tradition pour les privilégiés que nous sommes, pour Christian

En préparant une réponse à un appel à mail sur le pain dans le monde, j'ai eu envie de mettre le doigt sur le fait qu'en France nous avons la chance d'avoir à notre disposition tant et tant de variétés de pains, pour la grande majorité d'entre nous, mais dans d'autres pays du monde certains n'ont pas cette chance, surtout dans les zones surpeuplées ou dans des zones de conflits où les ONG ont du mal à venir en aide.

|

| Photo trouvée sur le site d'un boulanger itinérant desservant la Roya https://cotedazurfrance.fr/offres/artisan-boulanger-itinerant-charbonnett-breil-sur-roya-fr-5656662/ |

Par opposition je trouve que nous, nous ne sommes même plus étonnés d'avoir à notre portée autant de nourritures... certes pas toujours de bonne qualité (c'est même de moins en moins souvent le cas, tant les addidifs de tout ordre sont venus les compléter) mais c'est quand même une grande chance que de toujours pouvoir manger à sa faim!

D'ailleurs, cela nous paraît tellement naturel qu'on se permet d'acheter trop et mal, de gaspiller, et/ou de jeter des produits aux dates de péremption trompeuses, faites pour nous pousser à consommer.

Moi j'aime le bon pain, celui "poussé"au levain, avec une belle croute dorée et une belle mie bien alvéolée. Hélas. je n'en trouve pas toujours et donc je n'en mange pas tous les jours. Pour en trouver du bon, il me faut aller dans deux villes de banlieue pas si près de Massy pour en trouver, si bien que je ne veux pas me mettre à dépenser du carburant uniquement pour aller acheter du pain.

Il me faut vous dire que lorsque le pain est bon, je le déguste avec davantage de plaisir que si je mangeais une patisserie. Et quoi de meilleur qu'une belle et bonne tranche de pain de campagne taillée dans une belle miche, accompagnée d'un bon fromage laitier. Ces jours là, c'est la fête!

Bonne réception de ce mail-art que je dédie au peuple palestinien et à son immense courage : je te souhaite également une belle fin d'été, avec des températures plus supportables.

Pains du monde : Miche de pain au levain, cuite en France au feu de bois, pour AE-ALL EVENT de Brisighella

Aujourd'hui il est largement temps que je réponde à l'appel à mail-art international lancé par AE-ALL-EVENT, de Brisighella en Italie sur le thème du monde des pains car la date limite d'envoi est fixée à vendredi prochain 31 août.

Je tenais à participer à cet appel car le pain a toujours eu pour moi une valeur symbolique : pour les ouvriers qui travaillaient dur, gagner son pain était important et le pain devait être vraiment respecté. Aussi, dans le milieu fort modeste où je suis née, il n'était pas question de jeter du pain, il était toujours utilisé même rassis, pour tremper dans la soupe ou encore finissait en dessert en pain perdu. Pas question non plus de le gaspiller à table : il fallait terminer la tartine ou le quignon que nous avions demandé, et il ne fallait pas non plus disposer le pain à l'envers sur la table...

Le sujet est terriblement vaste car dans chaque pays il y a des variétés différentes de pains selon les régions, les modes de cuisson possibles, la (ou les) céréale(s) dont ils sont composés.

Rien qu'en France réputée souvent comme étant le" Pays du Pain", un récent recensement publié dans le Grand Larousse Gastronomique fait apparaitre plus de 80 variétés de pains. Pourtant elle ne détient pas le record, classée loin derrière la Suisse qui en décompterait environ 200 différentes sortes.

|

| Photo extraite du site "Champs du destin" miche bio de pain de seigle au levain de seigle |

"Tous les oiseaux font de leur mieux" dit le poète , pour Chocolatine & Stooby - Carnet 36-5/5

Dans les pages intérieures, sur feuillets libres, j'ai inséré un poème de Prévert ainsi que la reproduction d'un poster détaillant le mode d'emploi pour participer à l'inventaire des oiseaux du jardin, certaine que cette initiative est de nature à plaire à Chocolatine.

|

| Fiches de recensement à trouver sur le site https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18 |

J’ai appris très tard à aimer les oiseaux

je le regrette un peu

mais maintenant tout est arrangé

on s’est compris

ils ne s’occupent pas de moi

je ne m’occupe pas d’eux

je les regarde

je les laisse faire

tous les oiseaux font de leur mieux

ils donnent l’exemple

pas l’exemple comme par exemple Monsieur Glacis

non

les oiseaux donnent l’exemple

l’exemple comme il faut

exemple des oiseaux

exemple des oiseaux

exemple les plumes les ailes le vol des oiseaux

exemple le nid les voyages et les chants des oiseaux

exemple la beauté des oiseaux

exemple le cœur des oiseaux

la lumière des oiseaux.

.jpg)