Comme chaque année, l'association Lettres et Images organise un appel à art postal qui sera suivi d'une exposition à Draguignan .Le thème retenu pour 2022 c'est "Point et Ligne" et la participation est ouverte jusqu'au 31 août.

Blog d'art-postal, essentiellement textile , créé pour satisfaire toutes mes envies de couture, broderie, embellissement, collages et autres fantaisies... en les appliquant aux univers riches et variés induits par les timbres postaux. Il peut m'arriver d'y noter mes coups de coeur pour des expositions ou des artistes, sources d'inspiration ou d'émotions. BIENVENUE!

17 août 2022

Des bons points et des lignes, pour l'Association Lettres et Images

La spirale de la Voie lactée, pour France

|

| Photo trouvée dans l'article du 01/03/2014 de Mathieu Grousson de Sciences et Avenir : la spirale de la Voie Lactée, mais combien a t elle de bras ? |

|

| https://arbesman.net/milkyway/MWTA.pdf -Copyright © 2009 by Samuel Arbesman |

Rosa Bonheur, pionnière dans l'art pour la défense du vivant , pour Nadine

|

| 1/ Oeuvres de Rosa Bonheur utilisées : Etudes de lion et de lionne, Onze esquisses (C) RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Jean-Pierre Lagiewski / Lion couché, huile sur toile / Etude de lionne / Sept études de têtes de lion, et croquis d'un lion couché - 2/Découpe de l'artiste depuis un Portrait de Rosa Bonheur dans son atelier au château de By © Château de Rosa Bonheur |

Je souhaite bonne réception de cette composition à Nadine, j'espère qu'elle lui plaira.

Rosa Bonheur, une artiste à contre-courant : Si Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, est souvent présentée comme un symbole d’anticonformisme, il convient de rappeler, selon Katherine Brault, directrice du Château de By, que ses choix de vie ne furent que le reflet de son éducation très progressiste, et non le fruit d’un certain militantisme.

Née à Bordeaux le 16 mars 1822, la jeune

Rosa jouit d’une enfance dorée, jusqu’à ce que son père, Raymond Bonheur,

peintre et professeur de dessin, n’abandonne femme et enfants pour partir

étudier l’égalité homme-femme au sein d’un couvent Saint-Simonien. Bien

qu’issue d’un milieu bourgeois, Sophie Bonheur se retrouve contrainte de

travailler pour élever ses quatre enfants, mettant ses talents de musicienne de

côté. Voyant sa mère s’épuiser à la tâche, Rosa se fait la promesse de réussir

professionnellement et de devenir indépendante. À la mort de sa mère, elle met

de côté de le métier de couturière auquel on la prédestinait, et commence alors

à travailler dans l’atelier de son père en tant qu’artiste peintre, développant

par la même occasion son intérêt pour l’art animalier. Une femme émancipée, qui

s’impose dans l’art, et qui plus est en peignant des animaux dans des formats

de peinture d’histoire, pour l’époque, ce n’est pas commun.

"Rosa Bonheur va prouver que la femme est bien

l’égal de l’homme et que le génie n’a pas de sexe. Toutefois, son but n’est pas

de le revendiquer. Car elle est née et a grandi dans un environnement où la

femme a toujours été perçue comme l’avenir de la société. Pour elle, c’est une

réalité. Alors elle va simplement le démontrer", souligne Katherine

Brault.

D'autres anecdotes sont par la suite venues

renforcer cet aspect "anticonformiste". Comme le fait qu'elle ait les

cheveux courts, porte des pantalons, et ne sa marie à aucun homme. Mais là

encore, Katherine Brault met de côté toute volonté de revendication.

"Lorsqu'elle était jeune, Rosa Bonheur avait

de grandes boucles. Pour décharger sa mère, elle a donc décidé de les couper.

Et le refera à nouveau à la mort de cette dernière, symboliquement. Elle ne se

privait d'ailleurs pas de critiquer ses élèves, après avoir repris l'atelier de

son père, lorsque celles-ci se coupaient les cheveux pour se revendiquer 'égal

de l'homme"", assure la directrice du Château de By.

Il en va de même pour le port du pantalon, interdit

aux femmes à cette époque. "Elle ne le faisait pas par provocation,

mais parce que porter des pantalons lui permettait de se protéger lorsqu'elle

arpentait les foires aux bestiaux. Au demeurant, elle ne recevait jamais en

pantalon", poursuit la spécialiste. Pour ce qui est du mariage, Rosa a

souvent entendu son père dire que s'il ne s'était pas marié, il aurait fait

carrière. Puis a vu sa mère se sacrifier pour sa famille au détriment de sa

passion. Ce qui, on le devine, ne s'est pas révélé très vendeur.

Rosa Bonheur, une icône LGBT+ ? : Ces anecdotes et son féminisme naturel, cumulés au fait que Rosa Bonheur ait partagé certains moments de sa vie avec des femmes - Nathalie Micas, son amie d'enfance, et Anna Klumpke, avec qui elle correspond pendant plusieurs années, et qui devient son héritière et légataire universelle - ont ainsi contribué à façonner la légende autour de son homosexualité supposée. Mais pour Katherine Brault, ce parallèle n'est pas tout à fait juste.

"Rosa Bonheur disait : 'toutes les religions

ont leur vestale, alors pourquoi l'art n'en aurait-il pas un ?'. Elle se disait

alors être une vestale de l'art". Elle ne niait pas apprécier l'idée

d'être choyée par un homme, mais s'était donné une mission : celle d'élever la

femme dans l'art, et la société en général", explique la spécialiste.

"La venue d'Anna Klumpke au Château de By, au

sein duquel elle a vécu 9 mois, faisait suite à une demande de Rosa. La

première souhaitait faire des portraits, l'autre que l'on écrive sa biographie,

afin que l'on rende ses lettres de noblesse à sa mère et que l'on parle un peu

moins de son père", poursuit-elle. Hélas, Rosa s'éteint avant la fin de

l'écriture de ladite biographie.

La peinture comme plaidoyer contre la maltraitance animale :Si le travail de Rosa Bonheur a d'abord fait des émules, puis s'est ensuite retrouvé largement sous-côté, force est de constater que les causes qui lui tenaient à coeur, elles, sont aujourd'hui très actuelles : prouver que la femme est l'égal de l'homme, dénoncer la maltraitance animale, et préserver la nature. Mais à l'époque, ses toiles et les messages qu'elles véhiculent sont, hélas, incomprises.

"Rosa souhaite montrer que les animaux sont

des êtres à part entière, qu'ils sont l'égal de l'Homme, et qu'ils ont une âme.

Dans ses tableaux, leurs regards ont une importance considérable. Ils sont la

clé de son oeuvre", assure Katherine Brault.

Le Marché aux Chevaux - oeuvre phare de Rosa

Bonheur - en est le parfait exemple puisqu'il s'impose comme une véritable

plaidoyer contre la maltraitance animale. "L'erreur a été de

considérer Rosa comme une artiste qui aimait peindre la ruralité et le monde

paysan. Alors que c'était l'animal dans le monde paysan qui l'intéressait",

poursuit-elle.

|

| Le Marché aux Chevaux, de Rosa Bonheur |

À cela s'ajoute ses prises de positions en faveur

amérindiens et de leur façon de vivre. "Rosa était choquée que l'on

fasse disparaître ces civilisations, et notamment leur relation à la nature et

aux animaux, ajoute Katherine Brault. Son opinion était dissonante par rapport

à ce que l'on avait l'habitude d'entendre à l'époque".

Une artiste évincée de l'Histoire de l'art : Et c'est notamment grâce au Marché aux Chevaux, que Rosa Bonheur rencontre un vif succès. Présentée en 1853, l'oeuvre reçoit un torrent d'éloges, ce qui confère à l'artiste une grande notoriété. Rosa devient officiellement indépendante financièrement parlant et ne tarde pas à s'offrir le Château de By, en haut de Thomery. Elle rencontre Ernest Gambart, qui devient son marchand, faisant voyager ses toiles dans toutes l'Europe, mais aussi aux Etats-Unis. "A partir de son grand succès aux États-Unis, elle ne va plus avoir de succès en France. Elle sera très critiquée. Si bien que toutes les éloges du passé seront balayées par les critiques négatives", déplore Katherine Brault.

"Les historiens de l'art qui étaient

principalement des hommes sont passés outre cette partie de l'art, considérant

son art comme un art mineur. Et ce, même si Rosa peignait comme personne

n'avait peint auparavant. Après la guerre, on considérera que les femmes n'ont

pas leur place dans le travail, et celles qui ont réussi seront effacées de

l'Histoire. C'est ainsi que deux générations d'Histoire de l'art se sont ainsi

construites sans l'histoire de Rosa Bonheur", poursuit-elle.

Aujourd'hui, le Château de By permet au

public d'en apprendre plus sur la vie et le travail de cette artiste

hors-normes. Notamment avec l'exposition* de photos de ses oeuvres sur plaques

de verre, photographiées par Anna K. à la mort de Rosa Bonheur. Nombre de ces

oeuvres n'ont d'ailleurs jamais été retrouvées.

Article de Lola TALIK Publié le 11/03/2022 à 19h49 - Mis à jour le 29/03/2022 dans Géo Histoire

Récolte du blé mûr à la faucille, pour Liberty

Liberty fait partie de mes correspondants assez rares qui s'adonnent au mail-art textile et j'apprécie particulièrement nos échanges. Pour répondre à son dernier envoi, j'ai choisi un thème de saison, celui des moissons.

|

| La photo a été trouvé sur le Site Gallica de la BNF mais je n'ai pas retrouvé les références |

Tout d'abord, je retrouve ma grand-mère paternelle dans ce geste de la faucille en action, elle s'en servait pour couper de l'herbe le long des chemins qu'elle ramassait pour varier l'alimentation des lapins que nous élevions à la campagne, ainsi qu'une poule ou deux, comme dans de nombreuses familles à cette époque-là.

Au moment où une grave crise du blé secoue le monde et risque de provoquer des famines dans plusieurs pays très dépendants des céréales ukrainiennes et russes, suite au blocus des ports de la Mer Noire depuis des mois, je trouve ces deux femmes d'antan, généreuses et courageuses, concluant par cette moisson une année de travail, avec la certitude désormais de pouvoir nourrir leur famille.

Pour le tissu du fond, j'ai bidouillé un essai ancien de broderie avec des jours, déniché dans l'une de mes nombreuses boites à trésors redécouvertes lors de l'aménagement de mon atelier : quelle belle occasion de recycler tout cela et d'en faire un joli mail-art textile!

J'espère que le thème de ce mail-art plaira à Liberty et je lui en souhaite une bonne réception.

Femmes et fillette de corvée d'eau, pour Sabine

Je sais combien Sabine est touchée par les femmes africaines, aussi, lorsque j'ai retrouvé cette impression que j'avais faite d'un célèbre tableau, j'ai immédiatement pensé à lui en faire un mail-art.

|

Femmes kabyles revenant de la fontaine - de Jules Migonney (1876-1929) |

Penser aux corvées journalières des femmes et des fillettes dans nombre de pays d'Afrique dépourvus d'une desserte d'eau potable dans le village, c'est mettre l'accent sur la perte de temps engendrée par cette occupation exclusivement féminine au détriment d'heures passées à l'instruction pour les jeunes filles et les fillettes, ou à d'autres tâches plus valorisantes pour toutes les femmes. C'est aussi prendre conscience que ce défaut d'eau courante a des répercussions sur la santé de ces femmes, car nombre d'infections après des accouchements sont dues à des carences d'hygiène et engendrent une mortalité importante.

J'ai choisi pour le fond un tissu par une soupe de clous rouillés ce qui donne cette atmosphère particulièrement chaude, pour aller de pair avec la chaleur ressentie par ces femmes lourdement chargées de jarres.

Je te souhaite bonne réception de ce mail-art chère Sabine, ainsi qu'une belle fin d'été, dans tes terres rouges.

10 août 2022

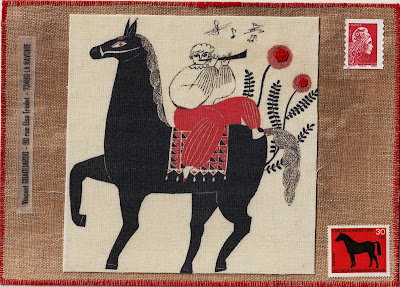

Musicien à cheval, pour Vincent

|

| Illustration rebrodée à la main trouvée sur le site https://www.artofit.org/image-gallery |

Couple d'Ukrainiens de l'Oblast de Lviv en tenue traditionnelle, pour Nicole

Je n'ai pas fait grand chose pour Nicole cet été et je ne lui ai encore rien envoyé sur l'Ukraine.

Ce sera chose faite avec ce mail-art présentant deux femmes en costume traditionnel de l'Oblast de Lviv qui fut porté jusqu'au 19ème siècle. C'est ma façon de l'associer à ma démarche de faire connaitre les traditions et la culture de l'Ukraine que son envahisseur de voisin voudrait bien annihiler.

|

| Tenue traditionnelle de l'Oblast de Lviv - Photo publiée sur le blog http://folkcostume.blogspot.com/ |

Tournesol et papillon, pour l'anniversaire d'Annie

L'Ukraine et ses champs de tournesols, pour l'Etre anonyme

Motanka, poupée de tissu ukrainienne, pour Isabelle

Cela fait une éternité que j'ai eu des nouvelles d'Isabelle, ma voisine de l'Essonne. Je ne suis même pas certaine qu'elle s'adonne encore à l'art postal. Mais j'avais très envie de lui faire un petit coucou.

|

| Poupée nouée traditionnelle appelée Motanka |

J'ai utilisé pour le fond de mon mail-art un morceau de tissu teinté par mes soins à la soupe de clous rouillés, et j'ai rehaussé la carte par l'application d'un fin galon vintage, dont les tons de rouge s'allient bien avec les vêtements de la poupée.

Fiancée d'antan aux roses rouges, pour Marc

Paysans ukrainiens de l'Oblast de Volhiny en tenue traditionnelle, pour Marie

|

| Tenue traditionnelle de l'Oblast de Volhiny - Photo publiée sur le blog http://folkcostume.blogspot.com/ |

Pour le fond de ma carte textile, j'ai ressorti du tissu que j'avais teinté à la soupe de clous (pour la rouille) car cela se marie vraiment bien avec le rouge, couleur majeure dans les vêtements portés, qu'il s'agisse de la broderie des tuniques ou du tissu des jupes ou ceinture. Le petit galon ancien fait aussi son effet, avec son côté suranné.

Jolie colombe de la paix, vole vite vers l'Ukraine, pour Dentellebleue

|

| Broderie libre sur un modèle de dessin proposé au coloriage |

8 août 2022

Tournesol, fleur nationale de l'Ukraine, pour Nathalie

Outre le blé, le maïs, et le colza, principales céréales exportées en masse depuis les ports d'Ukraine, une autre plante est très présente dans les champs ukrainiens, car ce pays exporte massivement l'huile de tournesol (ça c'était avant la guerre!).

La fleur du tournesol est devenue la fleur nationale de l'Ukraine : j'espère qu'elle plaira à Nathalie, même si des fourmis (un peu grosses) ont envahi cette belle plante que je lui adresse.

La Tortue et les deux Canards, pour Michèle

|

| La Tortue et les deux Canards - Nâlandâ (ville d’Inde du Nord), bas-relief d’un temple du VIIe siècle |

|

| Les deux chacals Kalila et Dimna BnF, Manuscrits, Arabe 3465, f.109 |

| Fable: le chat et le rat - BnF, Manuscrits,Persan 377, fol. 109v, |

| Fable: le cormoran et l'écrevisse - BnF, Manuscrits, Supplément persan 921, f.54 |

_-_Google_Art_Project.jpg)